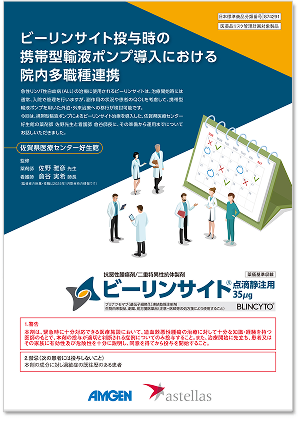

携帯型輸液ポンプの導入について

院内多職種連携について

佐賀県医療センター好生館 薬剤師

佐野 雅彦 先生

佐賀県医療センター好生館 看護師

倉谷 実希 師長

監修者の所属・役職は

2025年1月取材時の情報です

急性リンパ性白血病(ALL)の治療に使用されるビーリンサイトは、治療開始時には通常、入院で管理を行いますが、副作用の状況や患者のQOLを考慮して、携帯型輸液ポンプを用いた外泊・外来治療への移行が検討可能です。

今回は、携帯型輸液ポンプによるビーリンサイト治療を導入した、佐賀県医療センター好生館の薬剤師 佐野先生と看護師 倉谷師長に、その準備から運用までについてお話しいただきました。

お話を伺った先生方

薬剤師

佐野 雅彦 先生

看護師

倉谷 実希 師長

当院における血液内科の診療実績とビーリンサイトによる外来治療移行患者の背景

当院は、病床数450床(うち血液内科は35床)を有する、佐賀県内の中心的な医療施設です。血液内科の医師は4~5名在籍し、年間延べ200名以上の患者さんが入院治療を受けており、急性白血病のうち約2割がALLの患者さんです(2023年)。日常生活動作(ADL)に大きな問題がない患者さんに対して治療意向を確認したところ、在宅での治療を希望されたため、当院では初めての携帯型輸液ポンプを用いた外来治療移行に至りました。

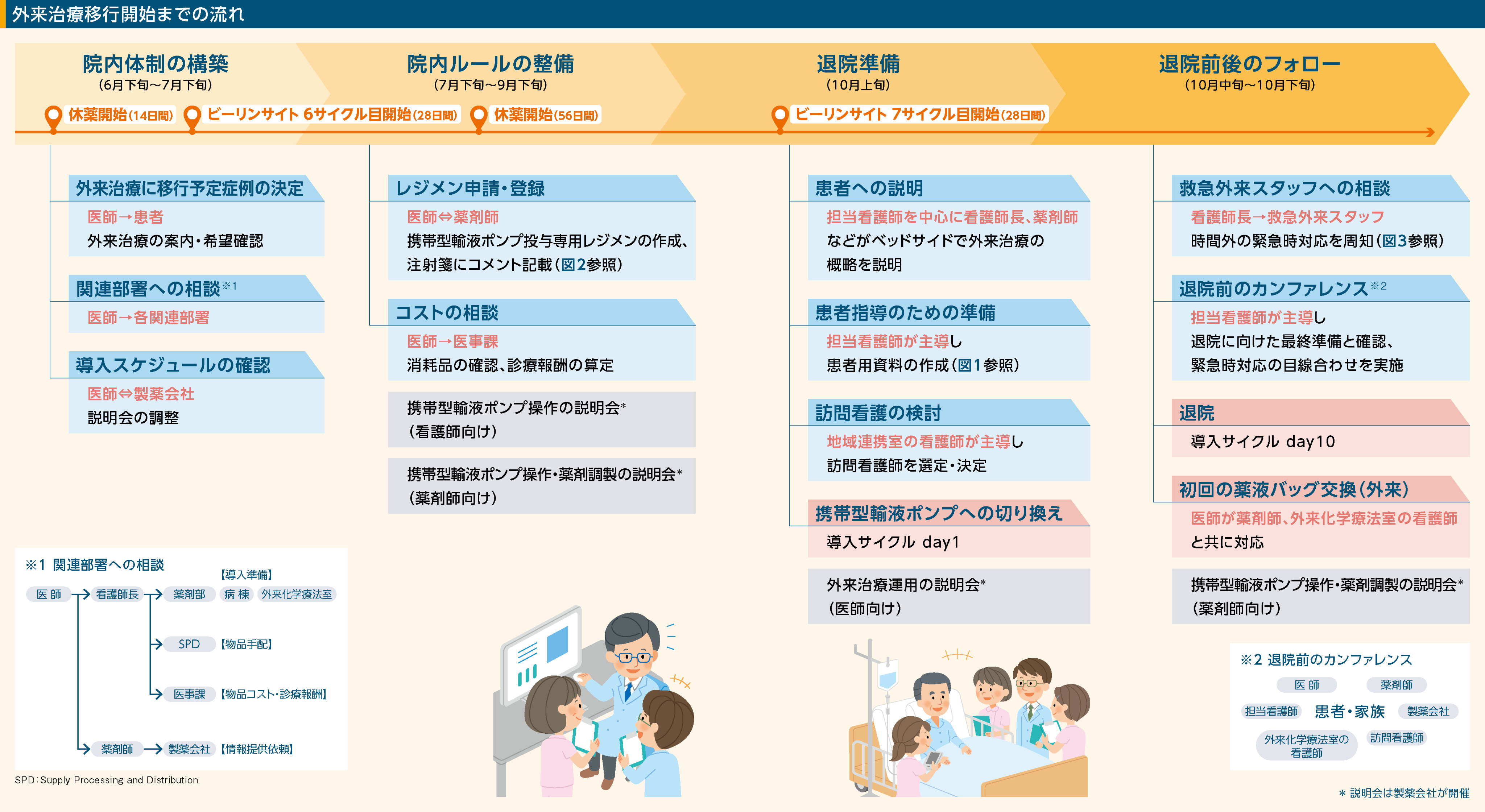

外来治療移行開始までの流れ

外来治療移行への不安に対して、どのように対処したか?

スタッフも患者さんも事前に操作に慣れることにより、 問題なく外来治療へ移行できました。

病棟スタッフが当初心配していたのは携帯型輸液ポンプの取り扱いであり、チームには緩和ケアで少し経験のある看護師がいる程度でした。そのため、まずはスタッフに呼びかけ、空いた時間に実機に触れて慣れるようにしていきました。患者さんも携帯型輸液ポンプの取り扱いを心配そうにしていたため、病棟看護師が中心となり患者用資料を作成し、一緒に練習を行いました。特に入浴時の取り扱いについては入院期間中に何度か試し、自宅でも確認できるように資料(図1)用の写真を撮影して渡しました。

患者さんへの説明は看護師長、副師長、担当看護師と私で行い、また、退院前のカンファレンスでは、我々の他に、外来化学療法室の看護師や訪問看護師も参加して、トラブルが起きた時にも対処できるように確認し合いました。

図1:患者用資料

意識したポイント

複雑な資料にならないよう配慮し、患者さんに分かりやすく伝わる内容で作成、要点を絞った指導を実施

①入浴・シャワー時の対応

②アラームが鳴った時の対応・電池交換

③トラブル時の対応

携帯型輸液ポンプの取り扱いの注意事項

- 携帯電話をむやみに近づけないこと

- 強い衝撃を避けること

- 濡らさないこと(完全防水ではない)

刺入部の保護

携帯型輸液

ポンプの保護

自宅にある物(キッチンペーパーや食品用ラップフィルム)を活用し、携帯型輸液ポンプが濡れないように保護する方法を紹介

アラームが鳴った時の対応として、ボタンを押す順序を、実際に使用する機器の写真と共に

解説

ディスプレイの表示とアラーム音の種類別に、対処法を解説

推奨される電池の種類と、電池交換の手順を写真付きで解説

トラブルの例(機械の故障/逆血や刺入部の発赤・腫脹・疼痛/カテーテルの抜出など)を具体的に紹介し、緊急連絡先を日中と土日祝・夜間で分けて記載

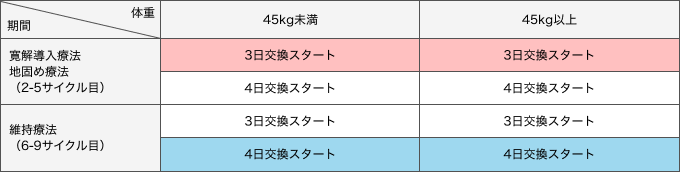

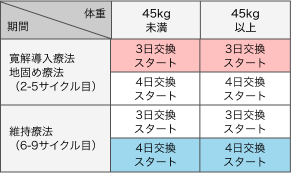

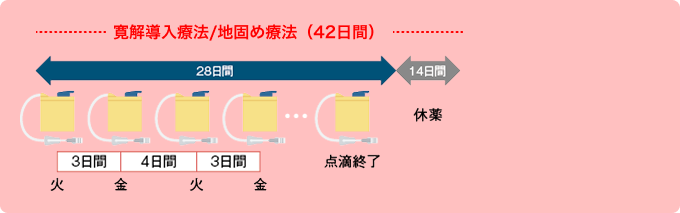

外来治療のスケジュールは?

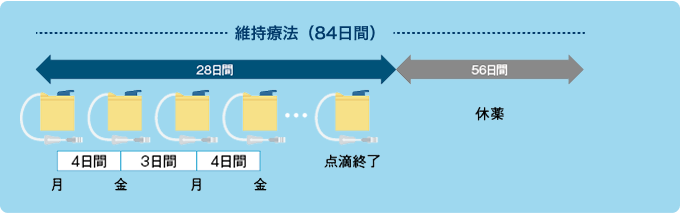

サイクル開始時は入院、その後は体重、投与期間、外来受診の間隔に応じたレジメンで運用しています。

外来治療用として、体重、投与期間、外来受診の間隔の3項目で合計8つのレジメンを作成し登録しました。また、他職種との連携が必要になるため、注射箋に申し送り事項を記載するようにしています(図2)。運用に伴う薬剤調製については、抗がん剤用の注射箋に必ず投与速度や注意事項を記載し、安全キャビネットに薬剤の調製方法を掲示して、関わるスタッフが分かりやすいように工夫しています。

当初、外来治療に移行後は入院せずに治療を続けることを想定していましたが、医師と相談して現在は休薬期間後の各サイクル開始時に3、4日入院していただき、患者さんの様子を観察しています。 また、外来受診日以外の患者さんフォローは訪問看護師が週2回行っています。

図2:外来治療用レジメン

※1サイクル目は入院レジメンを使用

【注射箋に記載されているコメント】

- 調製後の輸液から260mLをカセットに充填

- 全量投与しない

- 96時間または72時間で交換

- 投与速度2.5mL/hまたは3.3mL/h、調製した溶液のみで輸液チューブをプライミングする

緊急時・携帯型輸液ポンプ関連トラブル時の対応は?

患者さんには訪問看護師に連絡するように伝えています。

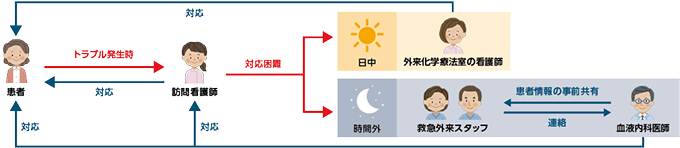

携帯型輸液ポンプを用いた外来治療が当院で1例目ということもあり、退院前カンファレンスには在宅時のサポートとして携帯型輸液ポンプの使用経験がある訪問看護師にも参加していただき、トラブルへの対応ができるように準備しました。

緊急時の体制として、患者さんが救急外来を受診した場合、カルテを開くと一目で携帯型輸液ポンプを使用している患者さんであることが分かるように情報を共有し、血液内科医師に連絡が届くように運用しています(図3)。

図3:緊急時の体制フロー

外来治療への移行で重要だったと感じたアクションは?

外来治療に移行予定の症例決定後すぐに、関連部署に相談したことがカギでした。

外来治療に移行予定の患者さんが決定した後、早期に看護師長が窓口となり関連部署に相談し、関連スタッフがなるべく集まれる時間帯に打ち合わせを行うことで全員が一丸となり、チーム医療としての意識を高めて準備したことが良かったと考えています。

ビーリンサイトのウェブサイトや、「ビーリンサイトⓇ点滴静注用35μg 外泊・外来治療に向けて」に記載されているチェックリストなどの資材(図4)を参考にすることで、スムーズに準備ができました。

また、患者さんの不安を軽減するために、関連スタッフ全員が患者さんと共に準備をすることが重要であり、訪問看護の介入も有用な選択肢の1つと考えます。

図4:参考にした資材

携帯型輸液ポンプを用いた外来治療移行のポイント

- 主治医からの指示で看護師長が窓口となり、関係部署と院内体制構築の進め方などを一緒に相談

- 外来化学療法室への申し送りを看護師間で早期に開始し、外来治療移行に向けて準備

- 患者さんへの初回説明は、関係者の目線が合うように、看護師長、副師長、担当看護師、薬剤師の4名で実施

- 外来治療に関わる全ての職種のスタッフが退院前カンファレンスに参加し、外来治療開始前に最終確認

外来治療開始後の声

患者さんのQOLを考えて外来治療を導入しましたが、実際に元気に笑顔で外来から帰られる患者さんの姿を見ると、導入して本当に良かったと思っています。まだ1例目であるため、今後、よりスムーズに運用できるようにスタッフ全員で見直していきたいと思います。

週に2回の通院で治療を継続できています。特に困ったことはなく、入院していた時より自宅で過ごせる時間が増えて嬉しいです。

今後の課題

今回は患者さんと共に準備し、スムーズに外来治療への移行ができました。対象の患者さんが今後増えていくことで、血液内科以外の病棟に行く可能性もあるため、今回の経験を踏まえて当院独自の運用マニュアルを作成し、別の病棟スタッフにも情報共有したいと考えています。

導入における院内多職種連携に関する資材のご紹介

携帯型輸液ポンプ導入における院内での多職種連携に関する資材は、こちらからもご確認いただけます。

携帯型輸液ポンプの使用を検討される際にはアムジェン株式会社またはアステラス製薬株式会社の担当者までご連絡ください。

『ビーリンサイト.jp』はアムジェンが運営する医療関係者向け情報サイトです。

こちらのページでは、抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤ビーリンサイト(ブリナツモマブ)の携帯型輸液ポンプの導入について:院内多職種連携についてをお届けいたします。

でログイン

でログイン